Workshopinhalte videolaryngoskopisches Airwaymanagement

In unseren Videolaryngoskopie Workshops erwartet Sie ein intensives, praxisnahes Training, das sich an alle Ausbildungsstufen und Berufsgruppen aus Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin richtet. Sie trainieren gezielt die für eine videolaryngoskopische Intubation entscheidenden Techniken – stets mit Blick auf Ihre individuellen Bedürfnisse in Ihrem klinischen Alltag.

Profitieren Sie von einem intensiven, kollegialen Austausch, einem individuell angepassten Training und der Möglichkeit, Ihre Fertigkeiten der Atemwegssicherung mit verschiedenen Videolaryngoskop - Klassen in einem interprofessionellen Lernumfeld weiterzuentwickeln: Verbessern Sie Ihre videolaryngoskopischen Intubationstechniken, optimieren Sie Ihre praktischen Fertigkeiten und verinnerlichen Sie die richtigen Bewegungsabläufe – für eine sichere videolaryngoskopische Intubation unter klarer Glottissicht.

Mit diesen Fertigkeiten steigern Sie nicht nur Ihre Intubationserfolgsrate – Sie lernen auch, durch eine verbesserte videolaryngoskopische Kontrolle empfindliche Kehlkopfstrukturen der Glottispassage effektiver zu schonen. Darüber hinaus lernen Sie, deutlich weniger Spateldruck auf die Halsweichteile auszuüben. Das Ergebnis: Weniger postoperative Beschwerden wie Halsschmerzen, Stimmveränderungen oder Schluckstörungen – ein spürbarer Zugewinn für Ihre Patientinnen und Patienten im klinischen Alltag.

Gewinnen Sie auch Sicherheit im Umgang mit unterschiedlichen Videolaryngoskop-Systemen innerhalb der drei Kategorien in Kombination mit unterschiedlichen, wertvollen Hilfsmitteln – und erweitern Sie gezielt Ihre Handlungskompetenz im Airwaymanagement für anspruchsvolle klinische Szenarien und Notfallsituationen, aber auch für alltägliche Standardfälle. Unser Szenarientraining ermöglicht es Ihnen, Ihre technischen Fertigkeiten nicht nur weiter zu festigen, sondern sie auch unter Stressbedingungen sicherer anzuwenden – ein entscheidender Schritt zur Verbesserung Ihrer klinischen Handlungskompetenz in komplexen Atemwegsituationen.

Nutzen Sie die Workshops, um Videolaryngoskope verschiedener Hersteller unmittelbar zu vergleichen. Testen Sie hyperangulierte Systeme in Szenarien mit zunehmender Schwierigkeit und beurteilen Sie, wie sich Unterschiede im Gesamtdesign, in Spatellänge und -krümmung auf Ihre Glottissicht und Tubusführung auswirken. Durch den direkten Gegenüberstellung kanalgeführter Videolaryngoskope ohne Führungsstab erkennen Sie jeweils auch deren Stärken und Schwächen – und gewinnen so ein klares Bild, welches Gerät in der jeweiligen Videolaryngoskop-Kategorie in welcher klinischen Situation am besten geeignet ist.

In der Industrieausstellung führender Unternehmen im Bereich Atemwegsmanagement können Sie sich direkt mit den Herstellern über bewährte Videolaryngoskopie-Systeme und innovative Entwicklungen austauschen. Durch praxisnahe Demonstrationen und Übungen gewinnen Sie wertvolle Einblicke in das gesamte Spektrum moderner Videolaryngoskopie - Technologien.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme – und auf inspirierende Gespräche, neue Impulse und den direkten Austausch mit Ihnen. Melden Sie sich jetzt hier an und werden Sie Teil der Airway Community!

1. Videolaryngoskop-Kategorien im Vergleich – gezielt trainieren, sicher entscheiden

Starten Sie mit einem strukturierten, praxisnahen Intubationstraining, das Schritt für Schritt aufeinander aufbaut. Lernen Sie die entscheidenden videolaryngoskopischen Techniken kennen – und vertiefen Sie diese so, dass Sie im klinischen Alltag auch bei schwierigen Atemwegen und unter erhaltener Spontanatmung sicher und souverän agieren können.

Arbeiten Sie mit Atemwegstrainern in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und erleben Sie in realitätsnahen Szenarien die Stärken, aber auch die Grenzen der drei zentralen Videolaryngoskop-Kategorien:

- Videolaryngoskope ohne Führungskanal mit Macintosh-ähnlichen Spateln

- Videolaryngoskope ohne Führungskanal mit hyperangulierten Spateln

- Videolaryngoskope mit Führungskanal mit hyperangulierten Spateln

Sie lernen, wie und wann welche Gerätekategorie sinnvoll eingesetzt werden kann – und wann nicht. Besonders wichtig: Erkennen Sie die teils erheblichen Unterschiede zwischen einzelnen Geräten innerhalb derselben Kategorie – und in welchen klinischen Situationen diese Unterschiede tatsächlich entscheidend für den Erfolg der Intubation sein können.

1.1. Wenn klassische Technik an ihre Grenzen stößt – Grenzen von Direktlaryngoskopie und Macintosh-Videolaryngoskopen erkennen

Trainieren Sie die videolaryngoskopische Intubation in anspruchsvollen Szenarien, in denen sowohl die direkte Laryngoskopie als auch Videolaryngoskope mit Macintosh-ähnlichen Spateln an ihre Grenzen geraten.

Ein zentraler Praxistipp aus der klinischen Erfahrung: Fassen Sie das Laryngoskop nicht wie gewohnt am Griff, sondern weiter distal – im Übergangsbereich zwischen Griff und Spatel oder sogar im proximalen Spatelbereich. Beim Anheben von Epiglottis, Zungengrund und Halsweichteilen platzieren Sie dabei die ulnare Seite Ihrer Laryngoskop-führenden Mittelhand auf dem Oberkiefer der Patientin oder des Patienten. Diese Technik ermöglicht es Ihnen, den erhöhten Kraftaufwand nicht primär aus dem Arm heraus zu generieren, sondern über eine fein abgestimmte Abstützung Ihrer Hand gezielter und kraftsparender zu arbeiten – und gleichzeitig deutlich effektiver anzuheben.

Erleben Sie praxisnah, wie sich in diesen Situationen – trotz korrekt ausgeführter Technik und maximalem Kraftaufwand – häufig nur eine stark eingeschränkte oder gar keine Glottissicht erzielen lässt. Die Folge: ein deutlich erhöhtes Risiko für Fehlintubationen, Traumatisierungen laryngealer Strukturen sowie Weichteilschäden im Halsbereich.

Im Workshop erfahren Sie, wie ungünstig sich die erforderliche, sehr hohe Krafteinwirkung auf die anatomischen Strukturen auswirken kann – und warum ein frühzeitiger Wechsel auf schonendere und effektivere Verfahren so entscheidend ist.

Sie entwickeln ein sicheres Gespür dafür, warum in diesen Szenarien weder eine sichere noch erfolgreiche Intubation gewährleistet ist – und weshalb Sie alternative Videolaryngoskop-Kategorien sowie deren Kombination mit Bronchoskopen unbedingt sicher beherrschen sollten.

1.2. Klare Vorteile erkennen – Intubation mit hyperangulierten Spateln sicher beherrschen

Erleben Sie im direkten Vergleich zu klassischen Spatelformen die besonderen Vorteile von Videolaryngoskopen mit hyperangulierten Spateln. Trainieren Sie gezielt die spezifischen Techniken, die für eine erfolgreiche Intubation ohne Führungskanal bei dieser Gerätekategorie entscheidend sind.

So erschließen Sie sich die besonderen Stärken dieser Videolaryngoskope – nicht nur bei komplexen, sondern auch bei vermeintlich einfachen Atemwegen. Denn: Korrekt angewendet, bieten hyperangulierte Spatel ein klares Plus an Sicherheit, Kontrolle und Schonung empfindlicher Strukturen: Erfahren Sie im direkten Vergleich der Videolaryngoskop-Kategorien, welche Vorteile Ihnen eine verbesserte Glottissicht für eine nicht nur erfolgreiche, sondern vor allem sicherere Intubation bietet - bei gleichzeitig deutlich geringerer Kraftanwendung und somit weniger invasiven Manipulationen.

Doch nicht alle hyperangulierten Videolaryngoskope sind gleich: Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, welche zusätzlichen Besonderheiten Geräte mit integriertem Führungskanal mit sich bringen – und worauf Sie bei deren Handhabung besonders achten müssen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

1.3. Videolaryngoskope mit Führungskanal sicher beherrschen

Entdecken Sie die besonderen Eigenschaften und technischen Vorteile videolaryngoskopischer Geräte mit integriertem Führungskanal – und lernen Sie, wie sich die Intubationstechnik in dieser Kategorie grundlegend von anderen Videolaryngoskopen unterscheidet.

Als erstes wird deutlich: Durch den integrierten Führungskanal wird kein zusätzliches Stylet oder Führungsstab benötigt – und damit entfallen alle typischen Herausforderungen, Risiken und Komplikationen, die mit deren Einsatz verbunden sind (siehe Abschnitt 3). Die Intubation kann somit – bei korrekter Technik – deutlich vereinfacht werden: Die Tubusführung erfolgt hier gezielt über den integrierten Kanal des Laryngoskops, sodass der Tubus direkt und ohne Umwege in Richtung Larynxeingang gesteuert werden kann.

Trainieren Sie gezielt die besonderen Intubationsbewegungen, die bei Geräten mit Führungskanal erforderlich sind – und die sich deutlich von der Technik bei Videolaryngoskopen ohne Führungskanal unterscheiden. Dabei führen Sie sowohl die Laryngoskopie als auch die präzise Tubusausrichtung mit der gleichen Hand aus – eine motorische Herausforderung, die vor allem anfangs eine bewusste Umstellung verlangt.

Gerade für Rechtshänder*innen ist das zunächst ungewohnt: Während bei der konventionellen Macintosh-Technik die Laryngoskopie mit der linken Hand erfolgt und die Tubusführung mit der dominanten rechten Hand, müssen bei Geräten mit Führungskanal nun beide Funktionen – Sichtgewinnung und präzise Steuerung – mit der linken Hand übernommen werden. Die rechte Hand übernimmt hier lediglich das Vorschieben des Tubus entlang der vorgegebenen Bahn.

Beginnen Sie daher mit einfachen Atemwegstrainern, um die spezifische Handhabung sicher zu erlernen. In der Praxis reicht nach Erlangung einer guten Glottissicht meist schon eine feine Bewegung der linken Hand, um die Tubusspitze exakt auf den Larynxeingang auszurichten. Entscheidend ist, dass bei allen erforderlichen Korrekturen ausschließlich die Laryngoskop-führende Hand verwendet wird, da der Tubus selbst im Führungskanal nur vorgeschoben wird.

Üben Sie im weiteren Verlauf auch die gerätespezifischen Unterschiede innerhalb dieser Kategorie:

Befindet sich der Führungskanal rechts, ist eine gezielte Linksbewegung erforderlich, um die Tubusspitze am rechten Aryknorpel vorbei in den Kehlkopfeingang zu lenken. Liegt der Führungskanal zentral, muss das Gerät meist leicht nach oben ausgerichtet werden, um den Tubus mittig zwischen den Aryknorpeln einzuführen. In beiden Fällen können nach der Positionierung zusätzliche, feine Ausgleichsbewegungen nötig sein, um die Tubusspitze exakt durch die Glottis zu steuern.

In schwierigen Atemwegssituationen – etwa wenn für eine eindeutige Glottissicht die Epiglottis mit dem Spatel aufgeladen werden muss – zeigt sich, dass die Tubussteuerung zusätzlich erschwert sein kann: Insbesondere bei Videolaryngoskopen in dieser Kategorie, bei denen der Führungskanal fest mit dem Spatel verbunden ist, kann abhängig von Spatellänge, Führungskanal-Position und dessen Durchmesser der Bewegungsspielraum für die präzise Ausrichtung so stark eingeschränkt sein, dass eine erfolgreiche Intubation erheblich erschwert oder gar unmöglich wird. Erkennen Sie die Vorteile von Videolaryngoskop-Systemen in dieser Kategorie, bei denen Führungskanal und Spatel unabhängig voneinander gesteuert werden können und auch bei schwierigen Atemwegen die Epiglottis nicht aufgeladen werden muss: Während der Atemweg bedarfsgerecht mit dem Spatel geöffnet wird, werden unabhängig Führungskanal und Optiken unter der Epiglotttis positioniert und verbleiben in ihrer optimalen Position.

Üben Sie gezielt die erforderlichen, fein abgestimmten Bewegungsabläufe, mit denen Sie die Tubusführung auch unter diesen schwierigen Bedingungen sicher und kontrolliert meistern. Diese praxisnahen Übungen helfen Ihnen, die individuellen Vor- und Nachteile dieser Systeme zu verstehen – und Ihre Technik so anzupassen, dass Sie die Stärken dieser Geräte im klinischen Alltag gezielt und sicher einsetzen können.

Auch wenn der Führungskanal viele Vorteile bietet, bleibt ein zentrales Thema bei allen Intubationen entscheidend: die sichere und visuell kontrollierte Tubusplatzierung, um Fehlintubationen sicher auszuschließen. Wie Sie diese Sicherheit unabhängig vom gewählten Videolaryngoskop mit oder ohne Führungskanal konsequent trainieren können und auf welche Details es dabei ankommt, wird im nächsten Abschnitt beschrieben:

1.4. Fehlintubationen vermeiden: Sichere visuelle Tubusplatzierung (vGPT) konsequent anwenden

Trainieren Sie im direkten Gerätevergleich, wie es insbesondere bei der klassischen direkten Macintosh-Laryngoskopie trotz scheinbar guter Glottissicht vor Intubationsbeginn später im entscheidenden Moment zu einer Sichtblockade durch den Tubus kommen kann. Genau dann ist keine sichere Tubusführung mehr möglich – und das Risiko für eine unerkannte Ösophagusintubation steigt deutlich.

Erkennen Sie, warum eine visuell geführte Tubusplatzierung (vGPT) und vor allem eine visuelle Bestätigung der Tubuslage so entscheidend sind, um Komplikationen zu vermeiden.

Praxistipp: Entblocken Sie den Cuff vor der Intubation immer konsequent und vermeiden sie eine Sichtbehinderung durch den nicht vollständig entlüfteten Cuff. In den Übungen werden Sie erleben, wie stark ein nicht entblockter Cuff die Sicht behindert und eine sichere Intubation erschwert. Doch auch ein korrekt entblockter Cuff – oder selbst ein Tubus ohne Cuff – kann die Sicht vor und während der Passage durch die Glottis so einschränken, dass keine sichere visuelle Führung möglich ist. Daher ist es umso wichtiger, nach einer vermeintlichen Intubation die korrekte endotracheale Tubuslage auch eindeutig visuell zu bestätigen.

Üben Sie deshalb gezielt, die Glottis – oder mindestens einen Aryknorpel – unterhalb des Tubus eindeutig zu identifizieren. So folgen Sie internationalen Empfehlungen und schließen eine unerkannte Fehlintubation in den Ösophagus zuverlässig aus. Manchmal ist hierfür eine neue Ausrichtung des Videolaryngoskops notwendig – zur Tubusunterseite und die unteren Anteile des Larynxeingangs. Üben Sie diesen visuellen Sicherheitscheck nach jeder Intubation, bis er zur Routine wird – auch in stressigen Notfällen.

Beurteilen Sie schließlich selbst: Bei korrekt durchgeführter Technik und Anwendung aller Sicherheitsmaßnahmen reichen oft schon die standardmäßigen Tubusdurchmesser aus, um eine sichere visuelle Tubusplatzierung und -kontrolle zu gewährleisten. Probieren Sie in den Übungen aus, ob kleinere Tubusdurchmesser (–0,5 bis –1,0 mm) in bestimmten Situationen zusätzliche Sicherheit bieten – und entscheiden Sie individuell, wann Sie darauf zurückgreifen möchten.

Erfahren Sie außerdem, wie die Unterschiede zwischen Videolaryngoskop-Kategorien und sogar erhebliche Unterschiede innerhalb der Kategorien die Sicht und eine entsprechend eine sichere Platzierung beeinflussen können – und wie Sie durch gezieltes Training das passende Gerät für jede klinische Situation sicher einsetzen.

2. Spezielle Manöver und Techniken bei erschwerter Videolaryngoskopie

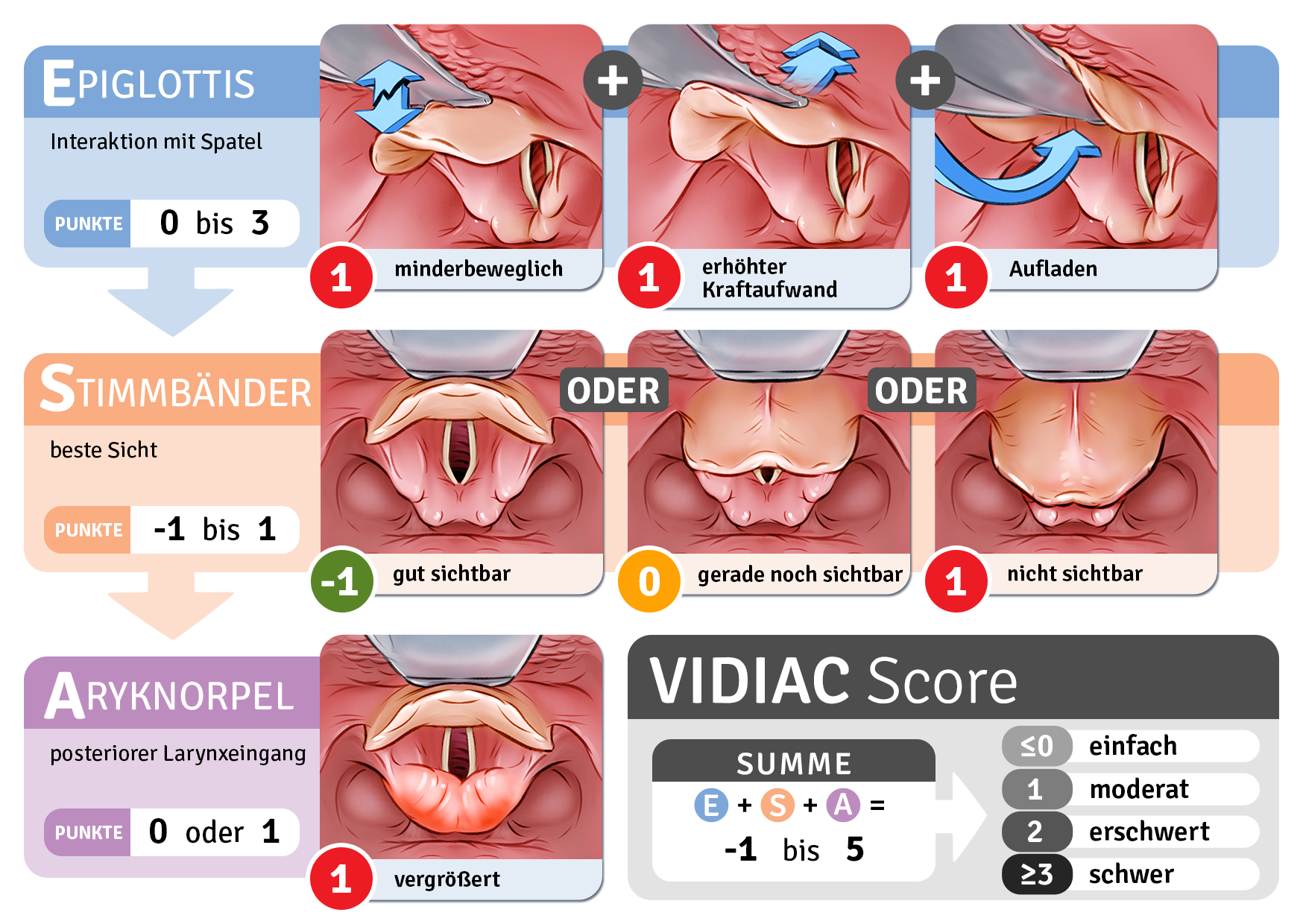

Verbessern Sie gezielt Ihre Technik bei eingeschränkter oder schwieriger Glottissicht – insbesondere in Situationen, die laut VIDIAC-Score als „nicht einfach“ oder „erschwert“ einzustufen sind:

Typisch für solche Situationen: Die Glottis ist nicht oder nur „gerade so“ sichtbar, und die Epiglottis lässt sich trotz erhöhtem Kraftaufwand nur unzureichend anheben. Hier zählt präzises Vorgehen – wir zeigen Ihnen, wie das besser gelingt:

In solchen Fällen ist eine sichere und einfache Intubation unter klarer visueller Kontrolle bei einer Spatelposition in der Vallecula nicht gewährleistet. Um eine klare Glottissicht zu erhalten, trainieren Sie das effektive Aufladen der Epiglottis – mit verschiedenen Videolaryngoskop-Klassen. Dabei lernen Sie, die Spatelspitze gezielt und schonend unterhalb der Epiglottis zu platzieren, ohne den Spatel zu tief einzuführen. So vermeiden Sie, dass die Tubusführung zur Glottis durch die Spatelspitze unnötig erschwert oder blockiert wird. Durch die optimierten Sichtverhältnisse trainieren Sie nicht nur eine erfolgreiche, sondern vor allem eine sichere und somit auch schonendere Glottispassage unter verbesserter videolaryngoskopischer Tubusführung. Das Ergebnis: Sie führen Ihre Intubationen nicht nur komplikationsfrei durch, sondern schonen gleichzeitig empfindliche Kehlkopfstrukturen und Halsweichteile. Beschwerden wie Halsschmerzen, Dysphonie oder Dysphagie können so deutlich reduziert werden.

Trainieren Sie den souveränen Umgang mit den hierbei auftretenden, typischen Herausforderungen der Tubussteuerung, insbesondere beim Einsatz hyperangulierter Videolaryngoskope und beurteilen Sie schließlich selbst die klinische Relevanz von Unterschieden zwischen den Geräten der verschiedenen Hersteller.

Lernen Sie aber auch realistisch die Grenzen der Videolaryngoskopie zu erkennen: Entscheiden Sie sich richtig, wann eine Kombination mit weiteren Techniken sinnvoll ist (siehe unter 3. bis 5.), Sie konsequent zu Alternativen, wie eine Atemwegssicherung mit supraglottischen Atemwegen (SGA) wechseln oder wann Sie rechtzeitig eine Koniotomie durchführen müssen.

3. Führungsstäbe und Stylets – präzise Feinsteuerung für sichere Intubationen mit Videolaryngoskopen ohne Führungskanal

Vertiefen Sie Ihre Fähigkeiten im gezielten Einsatz von Führungsinstrumenten – unverzichtbare Werkzeuge bei der Intubation mit Videolaryngoskopen ohne integrierten Führungskanal. Erarbeiten Sie sich praxisnah, wie Sie die Krümmung von Führungsstab oder Stylet optimal auf das jeweilige Gerät und die anatomischen Gegebenheiten des Patienten abstimmen. So verbessern Sie nicht nur die Steuerbarkeit der Tubusspitze, sondern erhöhen gleichzeitig die Erfolgsrate Ihrer Intubationen – auch unter erschwerten Bedingungen.

Entwickeln Sie ein feines Gespür für die kritischen Details und gewinnen mehr Kontrolle, Präzision und Sicherheit für Ihre videolaryngoskopischen Intubationen im klinischen Alltag.

3.1. Krümmung und Steuerungstechnik entscheiden – Tubusführung gezielt optimieren, Fehler vermeiden

Erkennen Sie, wie stark die richtige Krümmung Ihres Führungsstabes oder Stylets den Erfolg der Intubation beeinflusst – insbesondere beim Einsatz hyperangulierter Videolaryngoskop-Spatel ohne integrierten Führungskanal und erkennen Sie auch die Bedeutung einer optimierten Steuerungstechnik der Tubusspitze.

Lernen Sie zunächst, die Formgebung gezielt so zu wählen, dass eine durchgehende Krümmung bis zur Tubusspitze erhalten bleibt. Vermeiden Sie eine gerade Endstrecke – ein auf den ersten Blick unscheinbares Detail, das jedoch gerade bei schwierigen Atemwegen oder bei der Intubation unter Spontanatmung entscheidend sein kann.

Erleben Sie in der praktischen Anwendung, wie wesentlich die korrekte Krümmung für eine erfolgreiche Steuerung der Tubusspitze in den Larynxeingang ist. Unterschätzen Sie dabei nicht die Unterschiede im Design handelsüblicher Stylets: Viele davon orientieren sich an internationalen Längenstandards und reichen bei europäischen Tubuslängen nicht bis zur Spitze. Dies kann zu einer unzureichenden Formgebung führen – mit der Folge, dass der Tubus trotz optimaler Glottissicht den Larynxeingang nur schwer oder gar nicht erreicht.Trainieren Sie daher gezielt an realitätsnahen Atemwegssimulatoren, wie Sie durch eine passende Krümmung und kontrollierte Tubusführung selbst schwierige Passagen sicher meistern.

Vergleichen Sie dabei außerdem die Effizienz verschiedener manueller Techniken zur Steuerung der Tubusspitze: Üben Sie, wie Sie durch gezielte, feinmotorische Bewegungen – etwa durch leichte Drehungen zwischen Daumen und Zeigefinger möglichst weit distal am Tubus – eine deutlich präzisere Kontrolle erreichen als durch grobmotorisches Führen des proximalen Tubusendes mit der ganzen Hand.

Erkennen Sie: Gerade die letzten Millimeter bis zur Glottis entscheiden – und Ihre Technik macht den Unterschied.

3.2. Metallstylets vs. Führungsstäbe – Risiken erkennen, Techniken gezielt optimieren

Lernen Sie die spezifischen Vor- und Nachteile von rigiden Metallstylets im Vergleich zu flexibleren Führungsstäben kennen – und wenden Sie gezielt Techniken an, mit denen Sie Schäden und Komplikationen effektiv vermeiden und die Sicherheit der Intubation erhöhen.

Trainieren Sie den sicheren Einsatz von Metallstylets, indem Sie das Einführen des Tubus zunächst unter direkter Sicht in den Mundraum – und nicht über das Monitorbild – kontrolliert an der Unterseite des Spatels entlangführen. Erst wenn die Tubusspitze an der Optik vorbeigeführt wird und somit im Sichtfeld des Videolaryngoskops erscheint, setzen Sie die Intubation unter Monitor-Kontrolle fort. Auf diese Weise minimieren Sie das Risiko schwerer Verletzungen im Bereich des weichen Gaumens und des Rachens. Gleichzeitig erkennen Sie: Trotz sorgfältiger Anwendung besteht insbesondere in stressreichen Notfallsituationen ein erhöhtes Verletzungsrisiko – etwa im Larynxeingang oder im ventralen Trachealbereich –, wenn das Metallstylet nicht rechtzeitig und koordiniert während der Glottispassage zurückgezogen wird.

Im nächsten Schritt erfahren Sie, wie sich einfache bis komplexe Atemwegssituationen mit weicheren Führungsstäben sicher bewältigen lassen – bei deutlich reduziertem Komplikationsrisiko. Entscheidend sind dabei drei Faktoren: die angepasste Krümmung des Führungsstabes, die präzise Steuerung der Tubusspitze in Richtung Glottis sowie das technisch und zeitlich abgestimmte Zurückziehen des Führungsstabes – entweder kurz vor oder synchron mit der Passage der Glottis. Nur so lassen sich Verbiegungen des Führungsstabes durch verstärktes, aber ineffizientes Vorschieben durch den Larynxeingang vermeiden, die die Intubation unmöglich können. Ein wertvoller Praxistipp: Durch das vorherige Benetzen des Führungsstabes mit Gleitmittel gelingt das abgestimmte und koordinierte Zurückziehen während der Glottispassage und das Entfernen leichter und sicherer.

4. Bougies und Austauschkatheter – videolaryngoskopische Techniken für herausforderne Atemwege und komplexe klinische Situationen

Erleben Sie im direkten Vergleich zur Intubation mit speziell gebogenen Führungsstäben und Stylets den gezielten Einsatz verschiedener Airway-Bougies bzw. Atemwegskatheter – und entdecken Sie deren spezifische Vorteile in Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad des Atemwegs und der klinischen Situation:

4.1. Intubation über Airway-Bougie – klare Sicht, sichere Passage

Trainieren Sie das zweizeitige Vorgehen: Platzieren Sie zunächst unter kontinuierlicher, videolaryngoskopischer Glottissicht sicher einen Bougie endotracheal. Anschließend führen Sie den Tubus über den Bougie gezielt und – soweit möglich – videolaryngoskopisch kontrolliert in die Trachea ein.

Erkennen und beurteilen Sie dabei einen entscheidenden Vorteil gegenüber der direkten, einzeitigen Intubation mit Führungsstab oder Stylet: Aufgrund des deutlich geringeren Durchmessers blockiert der Bougie in der Regel nicht die Sicht auf die Glottis. Das bedeutet: Die visuelle Kontrolle bleibt nicht nur vor, sondern auch während der Passage des Bougies durch die Glottis erhalten – und damit auch Ihre präzise Steuerung beim Vorschieben des Tubus bis zum Eintritt in die Trachea.

Sobald der Tubus über den Bougie geführt wird, kann dieser Tubus die Sicht auf die Glottis zwar teilweise oder vollständig versperren. Dennoch ist durch die geführte Platzierung über den Bougie weiterhin eine sichere Intubation möglich, auch wenn die direkte Sicht in diesem Moment eingeschränkt ist.

Wichtig: Dieses zweizeitige Verfahren sollte keine unzureichende videolaryngoskopische Technik ersetzen. In unseren realitätsnahen Szenarien mit simuliert schwierigen Atemwegen können Sie den klinischen Nutzen dieser Methode selbst bewerten. Erleben Sie dabei, inwieweit der Vorteil des Bougie-gestützten Vorgehens möglicherweise relativiert wird, wenn Sie in der Lage sind, mit einem hyperangulierten Videolaryngoskop eine optimale Glottissicht zu erzielen – und wenn Sie mit korrekt vorgeformtem Tubus, präziser Steuerung und gut koordiniertem Rückzug des Führungsstabes routiniert intubieren können.

Darüber hinaus kann der Airway-Bougie in besonderen Situationen sogar entscheidend sein: Bei ausgeprägten Atemwegsstenosen, durch die kein Tubus mehr passt, lässt sich ein Bougie oft dennoch passieren – und ermöglicht in solchen Fällen eine Notfallbeatmung über alternative Verfahren.

4.2. Sicherer Atemwegswechsel mit Atemwegskathetern (AEC)

Erlernen und trainieren Sie unter videolaryngoskopischer Kontrolle den praxisgerechten Einsatz von Atemwegskathetern (Airway Exchange Catheter - AEC) – speziellen Systemen, die nicht primär für die Intubation, sondern für Extubation, Reintubation und Atemwegserhalt in Hochrisikosituationen konzipiert sind.

Erkennen Sie die funktionellen Unterschiede zu formbaren bzw. vorgeformten Airway-Bougies und klassischen Intubationskathetern. Üben Sie den gezielten Einsatz dieser spezialisierten Führungsinstrumente insbesondere in Situationen, in denen ein hohes Risiko für eine Atemwegsobstruktion nach Extubation besteht – z. B. nach schwieriger Intubation oder bei anatomisch erschwerten Verhältnissen.

Trainieren Sie den stufenweisen Einsatz von AECs mithilfe spezieller Führungsdrähte sowohl bei geplanter Extubation als auch bei Reintubationen unter videolaryngoskopischer und/oder bronchoskopischer Kontrolle. So lernen Sie, in kritischen Situationen die Atemwegssicherung mit maximaler Sicherheit und Kontrolle durchzuführen.

Ob in der geplanten Umintubation oder im akuten Notfall: Entwickeln Sie strukturierte, reproduzierbare Vorgehensweisen für Extubation und Reintubation – und stärken Sie dadurch Ihre Handlungssicherheit in komplexen, klinischen Entscheidungssituationen.

4.3. Notfalloxygenierung und -beatmung über Bougies und Atemwegskatheter – Auswahl, Technik und Risiken

Lernen Sie, je nach klinischer Situation den passenden Airway-Bougie bzw. Atemwegskatheter auszuwählen – insbesondere dann, wenn eine Notfallbeatmung oder -oxygenierung über kleinste Lumina erforderlich wird. Dies kann etwa bei ausgeprägten Atemwegsstenosen notwendig sein, wie sie z. B. iatrogen im subglottischen Bereich bei Neugeborenen nach mehrfachen Intubationsversuchen auftreten können.

Erkennen und trainieren Sie, wie sich trotz identischem Außendurchmesser konstruktionsbedingt erhebliche Unterschiede im Innendurchmesser verschiedener Bougie- und Kathetertypen ergeben – mit direktem Einfluss auf die Beatmungseffektivität und auf das Risiko potenziell schwerwiegender Komplikationen bei einer Notfalloxygenierung. Erfahren Sie auch, wie sich unterschiedliche Längen auf die Effektivität auswirken – und welche Risiken dabei bestehen.

Üben Sie den sicheren und differenzierten Umgang mit verschiedenen Systemen: Erfahren Sie, wie sich die jeweiligen Modelle hinsichtlich Sauerstofffluss, Steuerbarkeit und Sicherheit verhalten – und entwickeln Sie ein Gespür dafür, welche Varianten in welchem klinischen Kontext die besten Optionen darstellen. So gewinnen Sie im Notfall nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch die nötige Kontrolle.

5. Kombination von Videolaryngoskop und Bronchoskop – effektives Zusammenspiel zweier Schlüsseltechniken

Erweitern Sie Ihr Methodenspektrum durch die gezielte Kombination von Videolaryngoskopie und Bronchoskopie – eine besonders effektive Strategie zur Atemwegssicherung, vor allem in komplexen oder erschwerten klinischen Situationen.

In diesem Training erlernen Sie die koordinierte Anwendung beider Verfahren: Während das Videolaryngoskop die oberen Atemwege eröffnet und eine kontinuierliche Sicht auf Larynxeingang und Bronchoskopspitze ermöglicht, erlaubt das Bronchoskop eine präzise Steuerung durch die Glottis. Sie trainieren, wie Sie die videolaryngoskopische Darstellung gezielt nutzen, um die Führung des Bronchoskops durch den Larynxeingang zu erleichtern – und anschließend den Tubus unter Sicht sicher über das Bronchoskop hinweg zu platzieren.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem kritischen Moment des Tubuseintritts an den Aryknorpeln vorbei in den Larynxeingang und der sicheren Glottispassage der Tubusspitze in die Trachea: Hier lernen Sie, wie sich typische Unsicherheiten durch die Kombination beider Techniken minimieren lassen – insbesondere, weil die Passage des Tubus allein mit dem Bronchoskop nicht visuell zu steuern ist und dadurch schwerwiegende Probleme und Komplikationen entstehen können.

Erkunden Sie die entscheidenden Unterschiede in der Bronchoskopsteuerung – sowohl zwischen den verschiedenen Videolaryngoskop-Kategorien als auch innerhalb einzelner Gerätekategorien. Erleben Sie, wie ein integrierter Führungskanal die Passage des Bronchoskops spürbar beschleunigt und vereinfacht: Bei Modellen, deren Kanalöffnung sehr nahe am Larynxeingang liegt, gelingt die Glottispassage sogar ohne aktive Steuerbewegung – das Bronchoskop gleitet fast wie von selbst sicher hindurch.

Arbeiten Sie mit Geräten führender Hersteller und vergleichen Sie die unterschiedlichen Systeme direkt miteinander und erarbeiten sich so ein vertieftes Verständnis für die jeweiligen Stärken und Einsatzmöglichkeiten - aber auch für die Grenzen der verfügbaren Möglichkeiten. Das gezielte Zusammenspiel dieser beiden Schlüsseltechniken stärkt nicht nur Ihre technische Kompetenz, sondern fördert auch die effektive, interdisziplinäre Zusammenarbeit – ein entscheidender Erfolgsfaktor in herausfordernden Atemwegssituationen:

6. Videolaryngoskopisches Airwaymanagement in hochkomplexen klinischen Szenarien

Setzen Sie Ihre im Workshop erlernten und vertieften Fähigkeiten gezielt in realitätsnah simulierten, klinisch anspruchsvollen Situationen ein. Hier steht die Anwendung videolaryngoskopischer Techniken unter besonders herausfordernden Bedingungen im Fokus – so, wie sie Ihnen in Ihrem klinischen Alltag begegnen können.

6.1. SALAD - Suction Assisted Laryngoscopy and Airway Decontamination

Trainieren Sie, wie man trotz erschwerter Sichtverhältnisse durch kontinuierliches Absaugen selbst bei schwierigem Atemweg die Glottis klar darstellt und die Intubation im Team koordiniert, strukturiert und sicher durchführt – eine essenzielle Kompetenz im Notfall- und Schockraum-Setting.

Wenden Sie bewusst verschiedene Videolaryngoskop-Klassen an – mit Macintosh-ähnlichen und hyperangulierten Spateln, aber auch Geräte ohne als auch mit Führungsschiene und auch Videolaryngoskope ohne als auch mit integrierter Absaugung. So können Sie je nach anatomischer und klinischer Herausforderung die Vor- und Nachteile besser abwägen und schließlich die effektivste Strategie individuell angepasst auswählen. Der Fokus liegt auf einem strukturiertem, interdisziplinären Vorgehen, einer sicheren Koordination im Team und einer klugen Auswahl der Videolaryngoskopie-Systeme.

Trainieren Sie das videolaryngoskopische Airwaymanagement mit verschiedene SALAD-Techniken bei durch Regurgitation und/oder Blutungen kontaminierten Atemwegen. Hier üben Sie, wie sie gleichzeitig mit dem Spatel einen gebogenem, rigiden und großlumigen Sauger (z. B. nach Yankauer oder DuCanto) koordiniert so von einer weiteren Person einführen lassen, dass Sie sich nicht gegenseitig behindern und so am Sauger vorbei unter kontinuierlicher Absaugung intubieren können. Erkennen Sie, wie die Videolaryngoskopie im Gegensatz zur klassischen Laryngoskopie zwei Personen gleichzeitig eine visuell kontrollierte Steuerung von Spatel, Sauger und schließlich die Intubation ermöglicht. Trainieren Sie die routinierte Koordination zwischen der intubierenden und der absaugenden Person in verschiedenen Szenarien bei zunehmend schwierigem Atemweg.

Üben Sie, die Epiglottis erst dann mit dem Spatel anzuheben und somit den Larynxeingang zu öffnen, nachdem Sie die Saugerspitze gezielt in der optimalen Position unterhalb des Larynx direkt vor dem Ösophaguseingang platziert haben. Erkennen Sie, wie Sie so das Risiko einer pulmonalen Aspiration verringern - besonders, wenn sich vor dem Larynxeingang bereits regurgitierter Mageninhalt befindet, der bei Öffnung des Larynxeinganges durch Anheben der Epiglottis direkt in die Lunge aspiriert werden würde.

Trainieren Sie – für den unwahrscheinlichen Fall einer fehlenden Assistenzmöglichkeit– wie Sie selbst vorher einen Sauger platzieren. Erkennen Sie die mangelnde Kontrolle, um die Saugerspitze gezielt zu steuern und um ein ineffizientes Ansaugen der Schleimhaut sicher zu vermeiden. Trainieren Sie auch mit vorher oder während der Intubation eingeführten, flexiblen Schläuchen und erkennen Sie hierbei im Vergleich zu starren Saugern die Nachteile einer unsicheren Steuerung.

Vergleichen Sie auch die Effizienz einer im Videolaryngoskop integrierten Absaugung und die Steuerungsmöglichkeiten für eine gezielte und effiziente Absaugung zwischen verschiedenen Videolaryngoskopie-Systemen ohne als auch mit Führungskanal.

Beurteilen Sie schließlich mit den optimierten Anwendungstechniken die Vor- und Nachteile der verschiedenen Videolaryngoskop-Klassen in diesen Notfallsituationen: Trübe Flüssigkeit die Optik blockiert, bieten Videolaryngoskope mit Macintosh-ähnlichen Spateln Ihnen eine Rückfallebene auf eine klassische Laryngoskopie mit direkter Sicht auf die Glottis. Das ist mit hyperangulierten Videolaryngoskopen ohne oder mit Führungskanal nicht möglich. Hyperangulierte Videolaryngoskope bieten Ihnen allerdings eine verbesserte Sicht und somit auch eine sicherere visuelle Kontrolle für das koordinierte Einführen von Spatel, Sauger und Tubus, was nicht nur bei schwierigen Atemwegen durch ein gezieltes Absaugen die Gefahr einer verlegten Optik minimiert.

6.2. Videolaryngoskopische Intubation unter Spontanatmung

Trainieren Sie die Atemwegssicherung bei einer simulierter Analgosedierung mit erhaltener Spontanatmung – eine Situation, die eine besonders präzise durchgeführte, sensible Technik und genaues Timing erfordert: Sie erleben, wie sich schwierige Atemwege dynamisch verändern, und lernen, Ihre videolaryngoskopische Intubationstechniken flexibel und sicher an diese Bedingungen anzupassen. Darüber hinaus üben Sie an speziellen Atemwegsphantomen auch die topische Anästhesie der oberen Atemwege. Hierbei üben Sie bei der Verwendung von Videolaryngoskopen ohne Führungskanal die subglottische Gabe von Lokalanästhetikum mithilfe formbarer, semirigider Applikatoren mit Verneblungsfunktion. Bei der Verwendung von Videolaryngoskopen mit Führungskanal trainieren sie die subglottische Gabe eines Lokalanästhetikums über flexible Katheter und die bei bestimmten Geräten erforderliche Katheterführung über einen bis in den Larynxeingang vorgeführten Tubus.

Erkennen Sie außer einer sichereren Oxygenierung weitere Möglichkeiten einer erhaltenen Spontanatmung und trainieren Sie die erforderlichen Techniken: Lernen Sie Methoden kennen, eine CO2-Leitung am Tubus zu konnektieren und was sie entsprechend bei einem durch einen CO2-Konnektor verlängerten Tubus für eine korrekte Platzierung des Führungsstabes berücksichtigen müssen. Erkennen Sie besonders bei eingeschränkter Glottissicht die Vorteile einer sicheren Tubussteuerung in die Trachea über das bei Spontanamtung messbare CO2 - Signal. Das ermöglicht Ihnen eine korrekte Lagekontrolle in Echtzeit während der Intubation – und nicht erst nach der Intubation und nach Beginn einer Beamtung bzw. nach einer gastralen Beatmung nach Fehlintubation.